当院が選ばれる理由

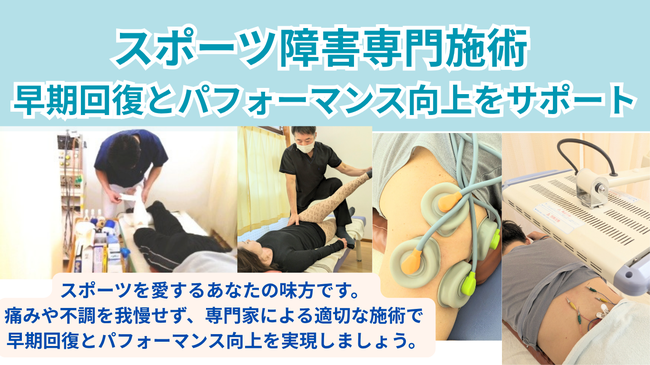

1. スポーツ障害に特化した専門知識と経験

柔道整復師、鍼灸師、カイロプラクターといった国家資格を持つ専門家が、あなたのスポーツ障害を多角的に診察。骨格、筋肉、神経のバランスを総合的に評価し、根本原因を特定します。

2. オーダーメイドの施術プラン

一人ひとりの症状、競技特性、目標に合わせて最適な施術プランをご提案。手技療法、鍼灸治療、電気療法、運動療法、カイロプラクティック調整などを組み合わせ、早期回復と再発予防を目指します。

3. パフォーマンス向上へのアプローチ

痛みの改善だけでなく、スポーツ復帰後のパフォーマンス向上にも力を入れています。正しい体の使い方や動作指導、テーピングやフォームチェックを通じて、より高いレベルでのプレーをサポートします。

4. 充実したアフターケアと予防指導

施術だけでなく、ご自宅でできるストレッチやトレーニング、日頃のケアについても丁寧にアドバイス。ケガを繰り返さない体づくりをサポートし、安心してスポーツを楽しめるよう導きます。

主な対象スポーツ障害

-

野球肘・野球肩

-

テニス肘・ゴルフ肘

-

ランナー膝・ジャンパー膝

-

シンスプリント

-

足底筋膜炎

-

アキレス腱炎

-

捻挫(足首、膝、肩など)

-

肉離れ

-

腰痛(ぎっくり腰、慢性腰痛)

-

股関節痛

-

使いすぎ症候群(オーバーユース症候群)

-

成長期のスポーツ障害(オスグッド病、セーバー病など)

上記以外にも、あらゆるスポーツによるお体の不調に対応しております。

施術後のサポート

アフターケアと運動指導:

今後の通院計画や、ご自宅でできるセルフケア、運動方法などをご提案します。

定期的なメンテナンス:

再発予防やパフォーマンス維持のために、定期的な体のメンテナンスを推奨します。

施術料金は初回が2300円、次回から900円程度

後期高齢者証の方は初回1500円、次回から600円程度

※上の金額には針治療+整体+電気治療+矯正料金が

含まれた料金になります。

スポーツ障害

●TFCC損傷ー 手首を動かすと小指側が痛い、力が入らない。

TFCC損傷はなかなか聞きなれない病名ですが、手首の小指側の部分での痛みの原因にはこの疾患が多く見られます。症状は手首を動かす時の鋭い痛みや、物を持つときに力が入らない、タオルなどを絞る時に手首の外側に鋭い神経痛が出たりします。

一般的にはなかなか痛みが引かなかったり、治ったと思ったら、すぐまた同じ場所が痛むなどして、すっきりしないことが多いので、手首の痛みが気になって来院される方が多くいらっしゃいます。

TFCC損傷とは、アームレスリング、テニスやバトミントンなどのラケットスポーツをする選手に多くみられるとされています。

上の右の写真は病院からTFCC損傷を診断され、手術を勧められた患者さんでしたが家族の紹介で当治療院に通い、2週間でほとんど痛みなく日常生活が出来るようになりました。病院でTFCCと診断された方は、手術の前にぜひ当治療院に一度相談に来てください。

◇治療方法

当院では、手首損傷による運動制限や痛みに対しては、まず手首周辺の筋緊張を緩和させてから、手首や肘のズレを整復した後、テーピングによる固定を行っています。ほとんどの場合2週間位で運動制限や痛みが消失します。

●野球肩 - 投球時に痛い、腕を上げると痛い。

野球肩とは?

投球動作を繰り返すことで肩の筋肉や腱、靭帯、神経などに負担がかかり、痛みや障害が起きる状態を指します。代表的な症状には、投球時や肩を動かしたときの痛み、肩の動きの制限、疲労感などがあります。

野球肩の主な種類

- インピンジメント症候群:肩の骨同士や筋肉が衝突して炎症が起きるもの。多くは60°~120°の腕を動かす時に痛みが出ます。

- リトルリーグショルダー(上腕骨骨端線離開):成長期の子どもに多く、骨の成長部分に負担がかかる障害。

- 腱板損傷:肩の回旋筋腱板が損傷し、強い痛みや可動域制限が起こる。

- ルーズショルダー:肩関節が緩く、不安定感や脱力感が伴うもの。

- 肩甲上神経損傷:肩の神経が圧迫・損傷し、筋力低下やしびれが起こる。

原因

過度の投球(オーバーユース)

投球フォームの悪さ(肩や体幹の使い方の乱れ)

肩や肩甲骨周囲の筋力不足や柔軟性不足

肩の筋肉の硬さや血行不良

成長期の骨の未発達や疲労蓄積

野球肩の治し方(セルフケア中心)

休息をとる

痛みが強い場合は無理をせず、投球を控え肩を休ませることが大事です。急性期は特に安静が必要です。

アイシング

練習後や痛みを感じたら15〜25分程度、肩を冷やして炎症を抑えましょう。

ストレッチを行う

肩甲骨まわりや肩のインナーマッスルを中心に、患部の筋肉をゆっくり伸ばすストレッチが効果的です。例として、広背筋や三角筋、棘下筋のストレッチがあります。

筋力トレーニング

肩のインナーマッスル(回旋筋腱板)や肩甲骨周囲の筋肉を鍛えることで肩関節の安定性を向上させます。軽いダンベルやチューブ等を使用して無理のない範囲で行うのがおすすめです。

投球フォームの見直し

肩に負担がかかる悪いフォームは再発の原因となるため、専門家の指導のもと正しいフォームを身につけることが重要です。

野球肩の予防法

投球前のウォーミングアップと投球後のストレッチを必ず行う。

投球数の制限や休息日を設けて肩に負担をかけすぎない。

筋力トレーニングと柔軟性の向上を日々行う。

肩だけでなく体幹や下半身の筋力強化も意識し、体全体のバランスを整える。

専門家に投球フォームをチェックしてもらう。

注意点

野球肩の痛みが軽くなっても無理に投球を再開すると再発しやすいため、完治するまでは慎重な対応が必要です。また、ストレッチや筋トレは正しく継続的に行い、痛みのある場合は中止してください。

適切なケアと専門家のサポートを受けながらしっかり治療と予防を行うことで、野球肩からの早期回復と再発防止が期待できます。痛みを感じたら無理せずまずは休息をとり、症状が長引くなら整形外科受診を検討しましょう。練習を続けつつ肩を大切にすることが重要です。

●こむら返りー足がつる、足の筋肉痛

こむら返りは、筋肉が激しい痙攣を起こして緊張状態になってしまうことが原因として起こるものです。この筋肉の痙攣は、強い疲労状態にある時や汗で体内の水分やミネラルが失われている時に起こりやすくなります。これらの原因によってふくらはぎの筋肉が限界以上に収縮された結果、筋肉が痙攣してこむら返りが発生するのです。こむら返りが起こると、足の筋肉は強い痙攣を起こし強い痛みを引き起こします。この時、足の筋肉は収縮した状態を維持しているため、歩くことも立っていることもままならない状態になっているのです。こむら返りの痛みは非常に強く、多量の発汗やめまいを伴うこともしばしばです。また、こむら返りは片足だけでなく両足同時に起こることがあり、痛みが二倍になってしまうので注意が必要といえます。

施術 |

60代の女性です。

最近寝る時、よく右足がつることで来院しました。触診してみたら、ふくらはぎや太ももの筋緊張や痛みを強く感じていたので、まず動きの悪くなった膝関節の僅かな歪みを調節して下腿部の内側にあるインナーマッスルをしっかりと伸ばしていきました。

同様に骨盤が歪んだ腰痛は下腿部に繋がる坐骨神経の動きを悪くし筋緊張をもたらすため、股関節の深部にある仙骨に対して調整を行います。左右差を比べながら正常な状態まで戻し、身体のアライメントを改善させ、姿勢を正しくしていきました。その後マッサージやストレッチで臀部から足裏まで施しました。二日目は夜触って時の痛みも半分位亡くなり、2週間後にはこむら返りも痛みもなくなりました。

こむら返りのツボ療法

こむら返りには足の前面とふくらはぎの

筋肉は急に固くなってけいれんすることです。夜中寝ているとき、水泳するときに起きやすいです。

こむら返りのツボの場所

●足三里(あしさんり):膝の皿の下側、真ん中より外側にあるくぼみから指三本分下の骨と骨の間。

●陽陵泉(ようりょうせん):足三里から指三本分外側の少し上。

ツボ押し:足前面の筋肉がけいれんして足が甲側にそると

きは足三里のツボ、ふくらはぎの筋肉がけいれんするときは陽陵泉を使います。両手の親指を重ねて、かなり強く押します。痛みが緩んでけいれんしなくなるまで押し続けてください。

●膝の痛みー膝の内側、外側、裏の痛み

ランニングや、本格的な陸上競技をされている方々など、走るということに関して一生懸命になっておられる方は、ついつい膝のオーバーユースをおこしがちです。

一見、膝の痛みなので関節の中に原因があるように思われがちですが、実は、関節の周りにある筋肉や靭帯の炎症であることが多いのです。

ですので、膝の周りに起こりうるオーバーユース症候群(使いすぎ症候群)について、以下で御紹介していきたいと思います。

膝蓋靭帯炎(膝蓋骨の下が痛い)

膝蓋靭帯は膝蓋骨の下で引っ張り合う力が生じると、付着部で炎症を起こすことがあります。 (青丸印の部分)

中には、骨の一部がはがれるようになって、小さな骨片を伴うこともあります。

また、膝蓋靭帯そのものが炎症を起こす場合もあります。

(赤丸印の部分)

鵞足炎(膝の内側が痛い)

縫工筋と薄筋と半腱様筋を3つ合わせて束になったところを「鵞足」といいます。

脛骨と鵞足をつなぎ止めるところは、 滑液包と呼ばれるクッション材が存在して、腱を摩擦から守ります。

付着部に腱が繰り返し引っ張り合う力が働くことで、鵞足自体が炎症を起こしたり、周辺にある滑液包が炎症を起こして、 痛みが生じます。

腸脛靱帯炎(膝の外側が痛い)

骨盤の横から大腿筋膜張筋として始まった筋肉は、途中で腸脛靱帯に移行し、腿の外側を走って、膝の外側を通り、脛骨(向こうずねの骨)に付きます。

股関節と、膝の関節にまたがる靭帯なので、繰り返す足の曲げ伸ばしの運動の際に、赤丸印で示したあたりで痛みが生じます。

内側側副靭帯(膝の内側が痛い)

20代の男性です。

右膝の痛みを訴えて、来院されました。サッカーをしていて転倒しなから足を捻った際に、受傷されたそうです。

膝の内側側副靭帯の付着部(大腿骨側)×点に圧痛があり、外反ストレステストを行ったところ、側方動揺性が認められました。 腫れと痛みのため、膝を完全に伸ばしたり曲げたりできませんでした。

同時に行った、他の靭帯や半月板の検査では、 特に異常は見られませんでしたので膝の内側側副靭帯の単独損傷であると判断し、テーピング固定と周囲の筋や靭帯の拘縮を予防する手技療法を2週間行いました。その後、治療開始して1か月後には普通にサッカーができるようになりました。

●靭帯損傷ーアキレス腱が痛い。踵が痛い。

靱帯損傷は、脱臼などの関節に起こるスポーツ障害によって引き起こされることが多いと言えます。靱帯は関節を構成する骨と骨を結びつけるようにして存在していますが、脱臼で関節を構成する骨が引き離されると強く引っ張られて伸びてしまうのです。靱帯はゴムのような働きを持っていますが、必要以上に引っ張られるとゴムと同じく強度が落ちて千切れてしまうのです。また、靱帯の伸縮を繰り返す動作を長時間行うことも靱帯損傷の原因になります。靱帯損傷は、使いすぎが多い肘の側副靭帯と膝の十字靱帯、足関節の前距腓靭帯を中心として発生します。膝に起こる代表的な靭帯損傷である十字靭帯断裂や足関節の前距腓靭帯の損傷は、バスケットボールやバレーボールのように屈伸と回旋を伴うジャンプを常用するスポーツに多く見られます。

症状 |

靭帯損傷を起こすと、関節部の違和感と損傷部位を中心とした運動能力の低下が症状として現れます。また、足関節、膝関節の靭帯損傷を起こすと歩行困難を起こします。関節部には痛みを感じる神経が少ないため、他のスポーツ障害と違って痛みをあまり伴わないのが特徴と言えますが、痛みが無いため自覚症状が違和感や運動能力の低下などになってしまい気付かないまま放置してしまうケースも少なくないのです。

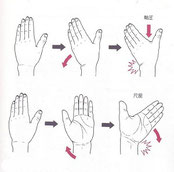

親指の腱鞘炎 |

親指の腱鞘炎はどんな姿勢の時に痛くなるのでしょうか?

まず、ちょうど親指の下の手首のあたりに痛みや腫れが生じます。

ドケルバン病ならば、親指を握りこんで手首を下に引いたとき、手首の親指の根元に痛みが生じます。強い時には母指を少し動かすだけでも痛いです。

妊娠時、産後や更年期の女性に起こることが多く、スポーツマンや指と手首をよく使う人にも多いです。

治療法は当院の干渉波治療器を使った筋緊張緩和や手技療法(長母指外転筋、短母指伸筋、総指伸筋)、テーピング(夜間のシップを使った固定)による固定を行います。

この症状は2~3週間で かなり改善します。早期治療が大事なので症状が3日以上続く場合は早めに受診してください。

●橈骨神経麻痺ー朝起きたら、手首が上がらない。

下の写真のように手が上がらなくなったことがありませんか?

横になって寝ていて、起きてみると手が上がらない・指が開かない・・。

そんな時考えられるのが「橈骨神経麻痺」です。橈骨神経は指を伸ばしたり手首を手の甲側に起こす筋肉を担当しているので、この神経がマヒしてしまうと手首が垂れ下がって指が開かないままになってしまうのです。さらに、橈骨神経は手の甲の親指側周辺と人差し指にかけての感覚を担当しているので、下の写真の斜線部分がしびれてきます。

上の写真は40代の男性で、家で子供と一緒にうたた寝した後、起きてみると、左の手首が上がらなくなってました。

指も伸ばすことができません。右手で支えて手首を返した状態では指を少し曲げるのはできますが…、手首が下がった状態で指を曲げようとすると、力が入らないので物を持ち上げることができません。

圧痛点を探してみると腋下と手三里のツボの所にありました。

上の写真は鍼治療や手技療法をしてから5日目の様子です。手首も少し上げるようになり、指を開けるようになりました。圧痛点は手三里と腋下のしたにあり、少し下に下がってます。

上の写真は治療3週間が経ってからの様子です。手首はしっかり上がるようになり、指先も開けるようになりました。可動域はほとんど戻って来ましたが、力を完全に入れないことでもう少し治療を続けることにしました。

●後骨間神経麻痺ー手の指が開けない、手首は上がる。

・症状

特徴的な症状として、下垂指(drop finger)と皮膚を触った感覚に異常がないのが特徴です。下垂指は、手関節の背屈は可能ですが、手指の付け根のMP関節の伸展が不能となり、指だけが下垂した状態になります。

・原因

神経炎、モンテギア骨折、ハンドル回しなどの前腕の使いすぎ、ガングリオン、脂肪腫などによる圧迫により発生する事があります。

・治療

原因が明らかでないものや、回復の可能性のあるものは保存的治療をします。保存的治療で改善の見込みがない場合、骨折、脱臼などの外傷や腫瘤による原因がはっきりしたものは早期に手術が必要です。

神経が回復すれば徐々に動きもついてきますが、その間筋肉は長期間動かず、筋肉の萎縮が起こります。2週間ほどすると拘縮も起こるため、運動療法やマッサージによる能動的治療で血行を良くさせることが大事です。拘縮とは関節周囲の組織や筋肉が縮こまってしまい動かなくなります。一度拘縮すると長期の治療が必要なため、予防が大事になります。

・後遺症

予後は良好の場合が多いですが、治療期間も長引き完全に治らずに、指先が伸ばせなくなる後遺症を残す事もあります。

アクセス

住所

札幌市手稲区前田5条14丁目6-15

電話番号

011-691-7833

◇手稲前田トライアルの隣

◇下手稲通り沿い